初めまして、山形市にございます南館歯科クリニック 院長の木村正憲です。

雑誌やネットなどで様々なことが言われる『歯周病』ですが、日本人の3人に2人はかかっていると言われ、さらに有病率は増加している、まさに国民病といわれる恐ろしい疾患です。

一方で、歯周病や歯周病治療に関して簡潔にまとめられているWebサイトなども少なく、どのように対処すればいいのかわからない方も多くいらっしゃるかと思います。歯周病かもしれないと思われている方、歯周病でお悩みの方、全ての方に知っていただきたい、『知っていると得をする 歯周病治療の真実』をお伝えできればと思います。

少しでも歯周病に関してお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。皆様のお悩みを解決できるよう、医療人として適切に対応いたします。

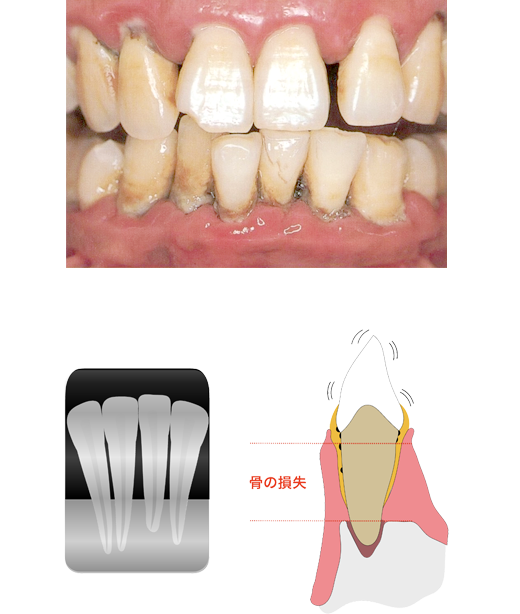

1 歯周病の歯肉状態について

歯周病は、歯を支える歯周組織を破壊する病気で、初期には自覚症状がほとんどなく、気づかない間に進行していきます。

歯周病を放置してしまうと歯を支える骨が損失していき、歯がぐらぐらしてきて、最終的には抜け落ちてしまうこともあります。

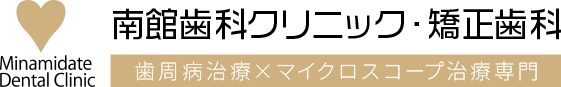

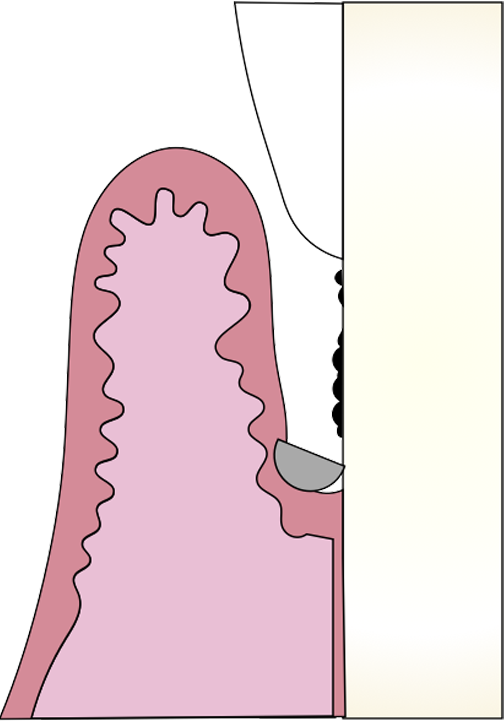

健康な歯肉

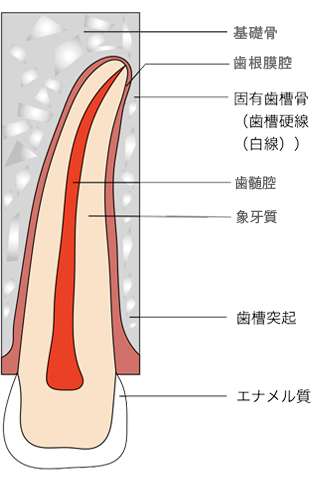

歯肉が健康なとき、歯は歯周組織(歯肉、歯根膜、セメント質、歯槽骨)によってしっかり保持されています。

正常な歯肉は淡いピンク色で引き締まっています。

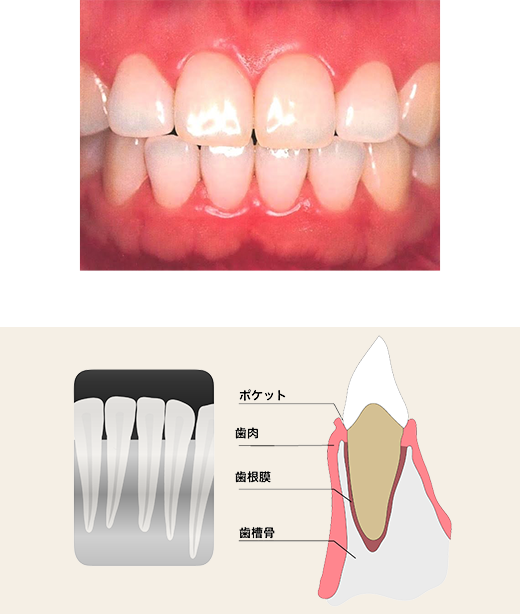

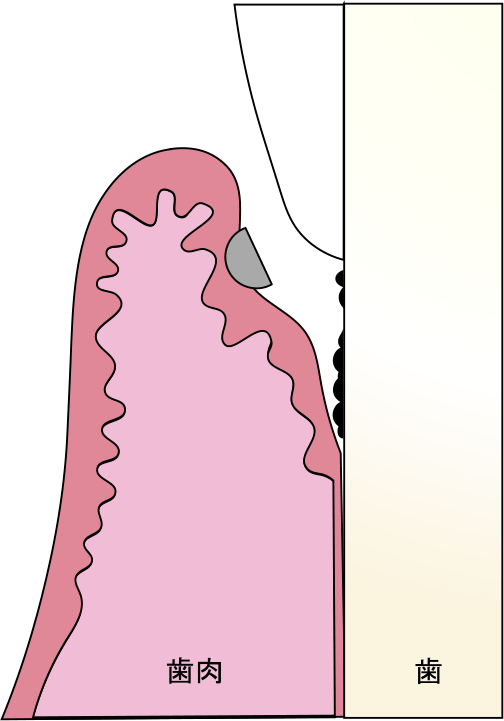

歯肉炎の歯肉

歯肉が炎症を起こすと、赤くつやがあることもあり、磨くと出血しやすく、触れると痛むことがあります。

炎症は歯肉に限局して仮性ポケットが出現します。(アタッチメントロスなし)

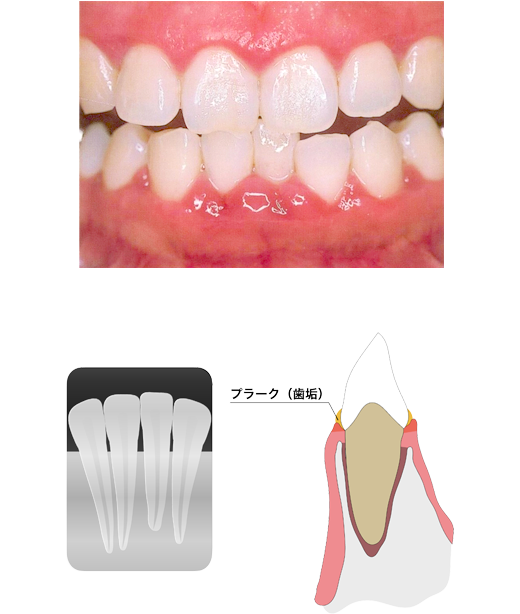

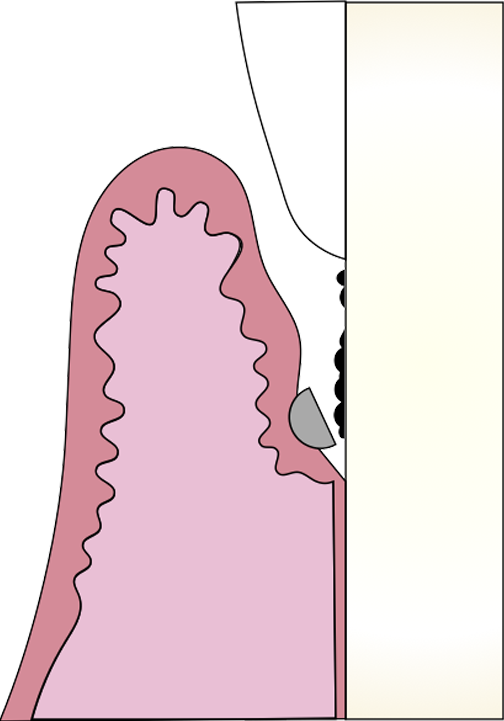

軽度歯周炎の歯肉

歯肉の炎症が進行してくると、発赤、腫脹が著しくなり磨くと出血します。

歯の支持組織にも炎症が進み、歯周ポケットが形成され骨の吸収も始まります。

(アタッチメントロスを伴う)

重度歯周炎の歯肉

歯周炎がさらに進むと、歯の支えの多くを失い、骨吸収が歯根長の1/2以上になると歯はぐらつきはじめ、膿が出はじめてくると口臭もひどくなり、やがて歯が抜けてしまいます。(アタッチメントロスを伴う)

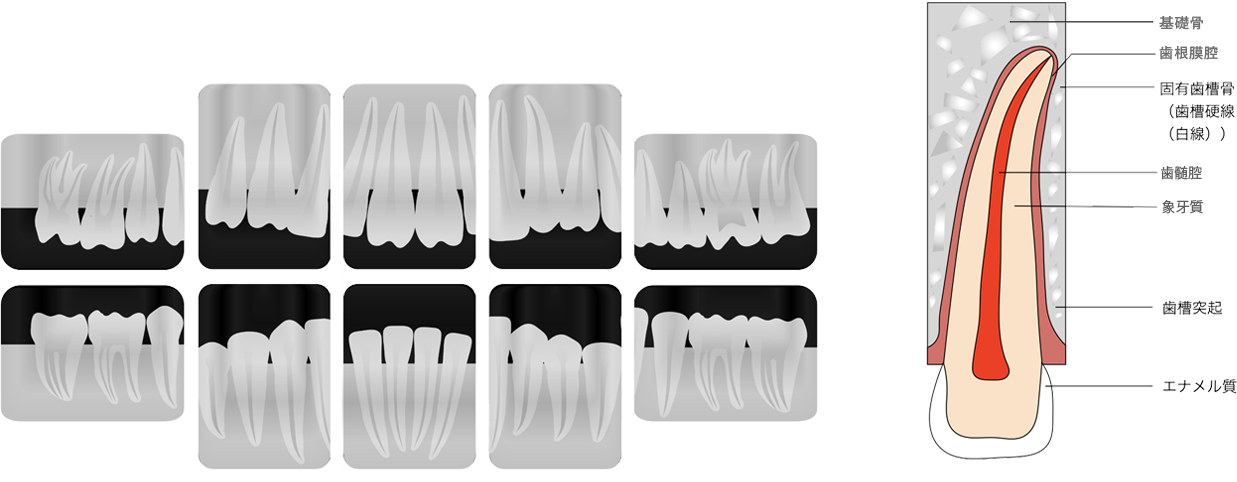

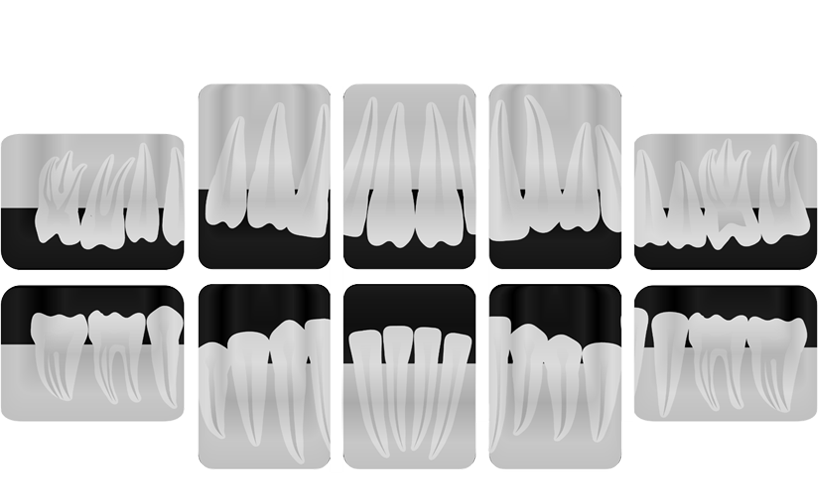

2 【歯周病診断①】

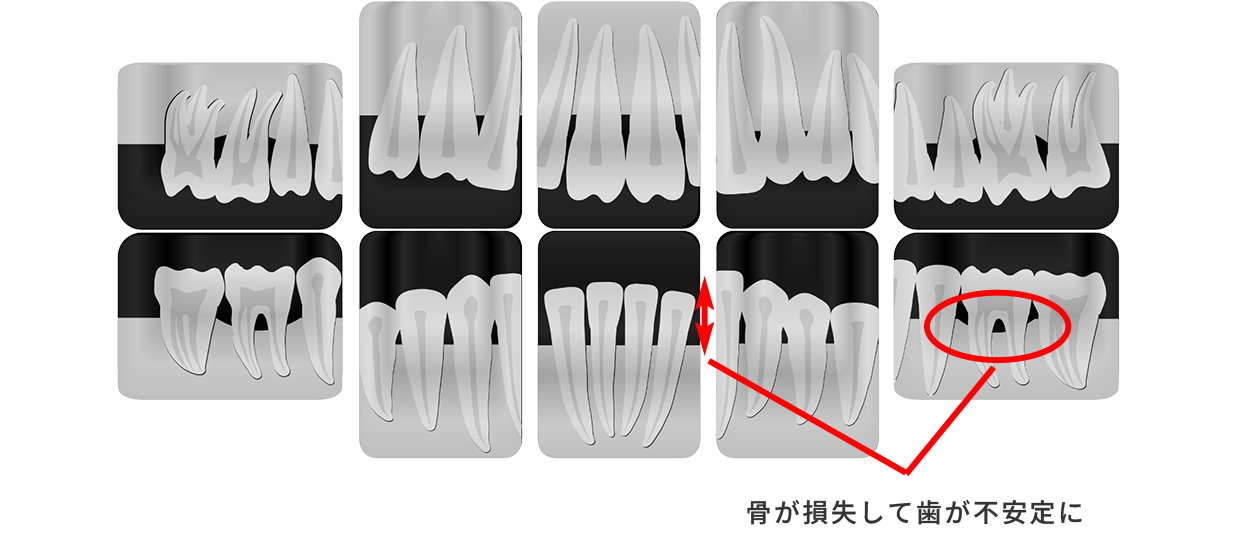

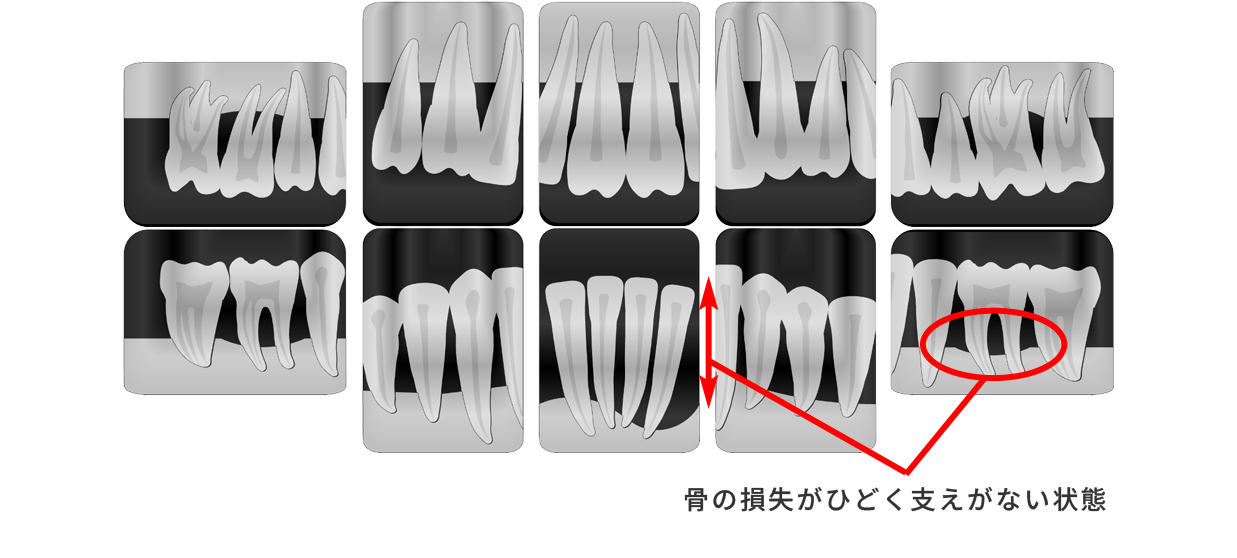

レントゲンによる診断方法

歯周病の進行度は、歯肉を見ただけでは判断できないので、歯槽骨の破壊状態をX線写真で確認します。

X線写真は歯周病の診査・診断・治療計画の立案、さらに治療結果の評価などに活用します。

健康な人のX線像

健康な状態のX線写真では、歯槽骨の吸収が見られず、歯槽骨頂の位置はセメント・エナメル境から1〜2mm根尖側にあり、歯槽硬を明瞭に見ることができます。

中等度以内の歯周炎のX線像

歯周炎は、歯周部と第1大臼歯を中心に部位得意的に骨の破壊が認められることが多いです。中等度の範囲内で炎症の進行を止めることで、多くの歯を残すことが可能です。

重度歯周炎のX線像

中等度の歯周炎を放置すると、炎症がさらに進んで歯はぐらつき、噛むと痛いことがあり、やがて抜けていきます。

3 【歯周病診断②】

歯肉状態の診査

歯肉の所見

歯肉は、目で見ることができる唯一の歯周組織です。

歯肉をよく観察することで炎症の広がりや強さを判断し、ブラッシング指導の目安にします。

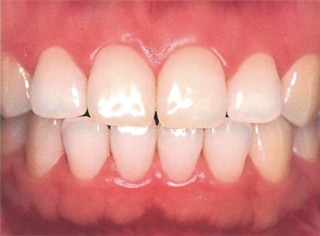

健康な歯肉

健康な歯肉は淡いピンク色で引き締まって弾力があります。

浮腫性の歯肉

赤みをおび、やわらかくて薄い歯肉。見かけ上の歯肉の炎症よりも、組織破壊がさほど進行していないことが多い。プラークを除去すれば、歯肉の変化も表れやすく、症状の回復も早い歯肉です。(動機づけしやすい歯肉)

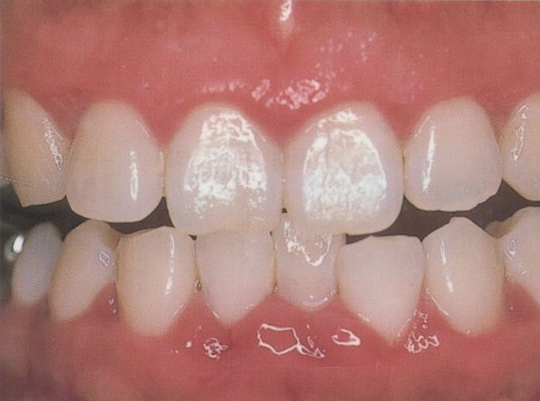

繊維性の歯肉

歯肉は白っぽく厚く硬いため、深いポケットとして表れます。

炎症もゆっくり進行していき、歯肉の変化が表れにくく、症状の回復も遅い歯肉です。(動機づけしにくい歯肉)

歯周病には2タイプあります。

成人型のタイプ

すべての歯周炎のうち約90%を占めるものです。多くのケースは口腔内にプラークや歯石が付着していることで、中等度の歯周炎に進行していきます。プラークコントロールが不十分だと50歳頃から症状が著しくなっていきます。

早期発現型のタイプ

(11〜12歳ごろより

症状が現れる)

前思春期性歯周炎と若年性歯周炎と急性進行性歯周炎(破壊性歯周炎)に分けられます。これらは歯周炎患者の8%未満ですが、病変にかかりやすく進行も急速なので、プラークコントロールが悪いと重度の歯周病になっていきます。また家族傾向がみられるので、遺伝的傾向のタイプでもあります。

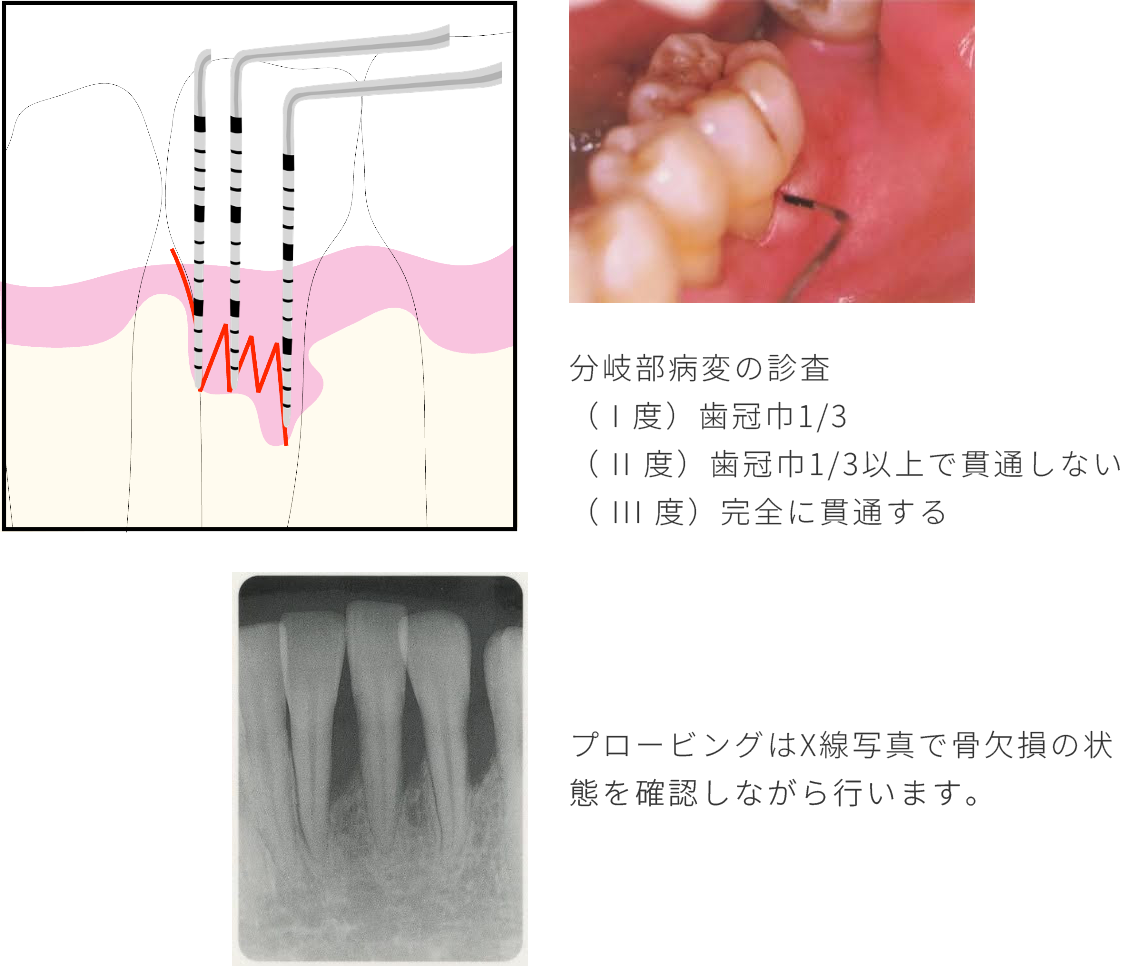

歯周ポケットの診査

歯周病の進行状態を評価するうえで欠かせないのが歯周ポケットの診査で、プロービングによって行われます。

診査の目的

- 炎症の有無、位置の確認

- 根の解剖学的形態の確認

- 歯石など付着物の位置確認

などを把握

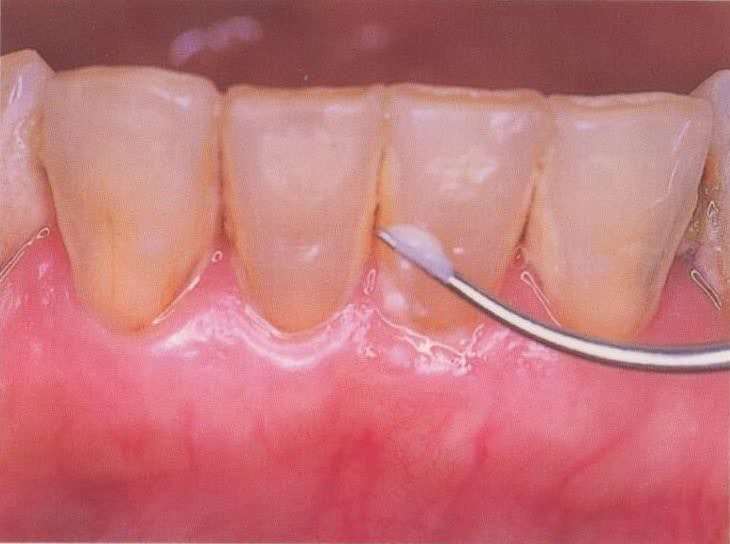

プロービングによる診査

プロービングによって、歯周ポケットの深さとプロービング時の出血の有無を調べることで、炎症の存在と歯周病の進行速度が分かります。X線写真だけでは把握できない頬舌側の歯槽骨吸収などの状態をプローブで探って判断します。

Before

【初診時 6mmのプロービングデプス】

プロービング時の出血は炎症の存在を示しています。

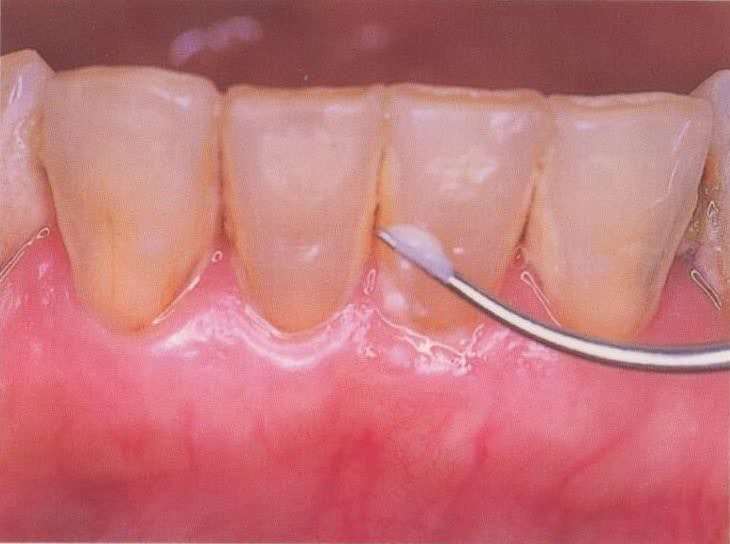

After

【治療後 3mmのプロービングデプス】

炎症が無くなり出血しません。

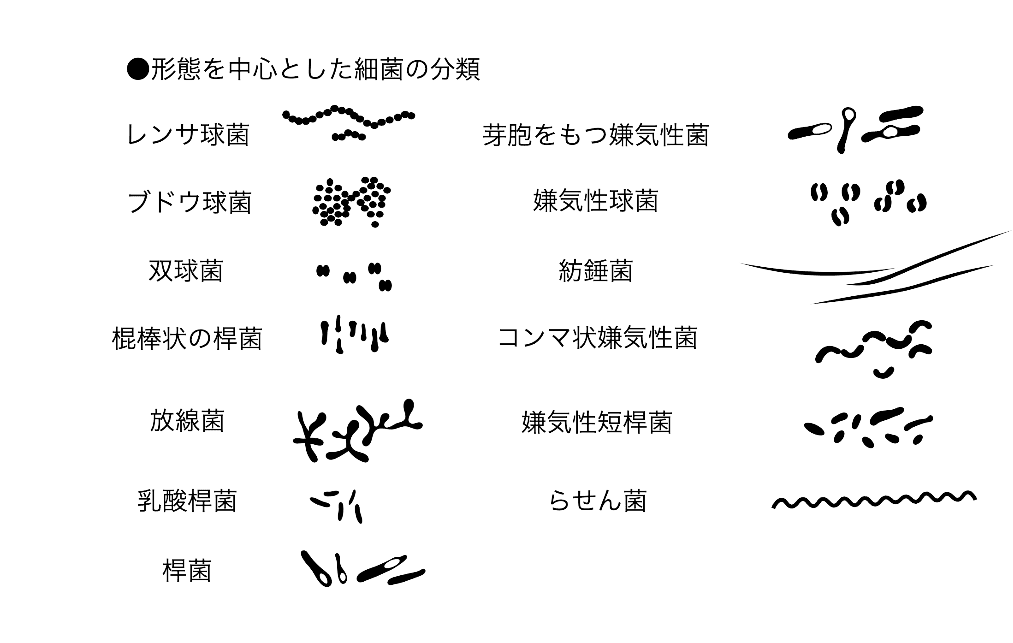

4 歯周病に罹患する原因

歯周病の原因は細菌の塊のプラークで、歯周ポケットにプラークがすみつくことで歯周組織に炎症を起こします。

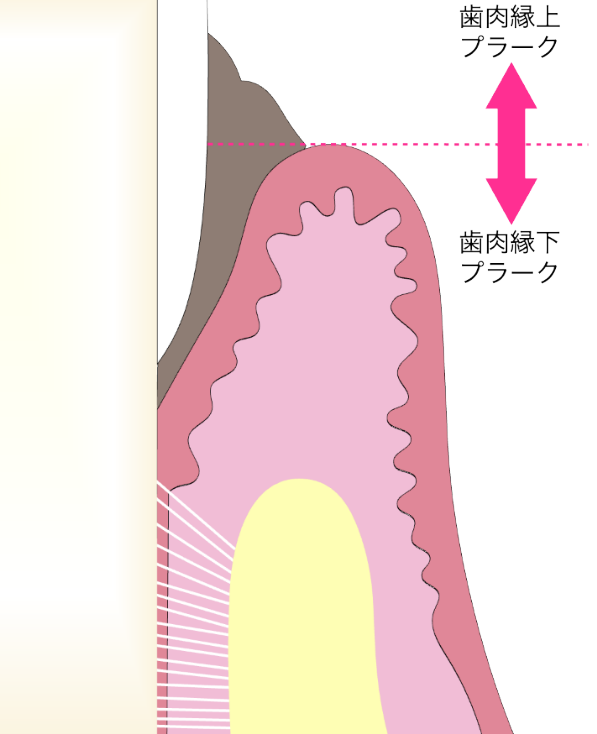

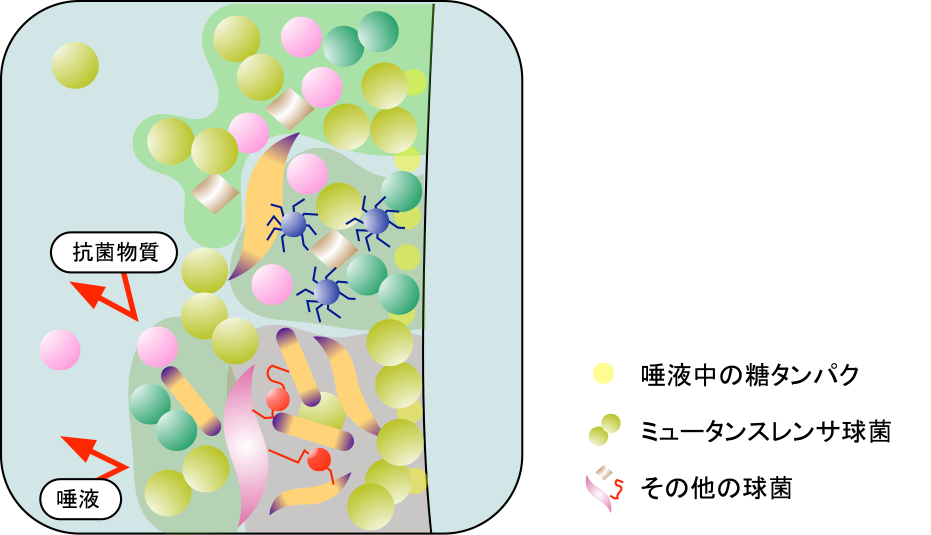

歯肉縁上プラーク

虫歯や歯肉炎の発症に関係します。

歯肉縁下プラーク

歯周ポケットを発生させ歯周病を進行させます。

プラークは歯と同じような色なので見分けづらく、正しいブラッシングでないと磨き残しが多くなります。

Before

プラークが残ったままだと徐々に歯肉に炎症が発生します。

After

磨き残しでプラークが除去されていない部分が赤く染まります。

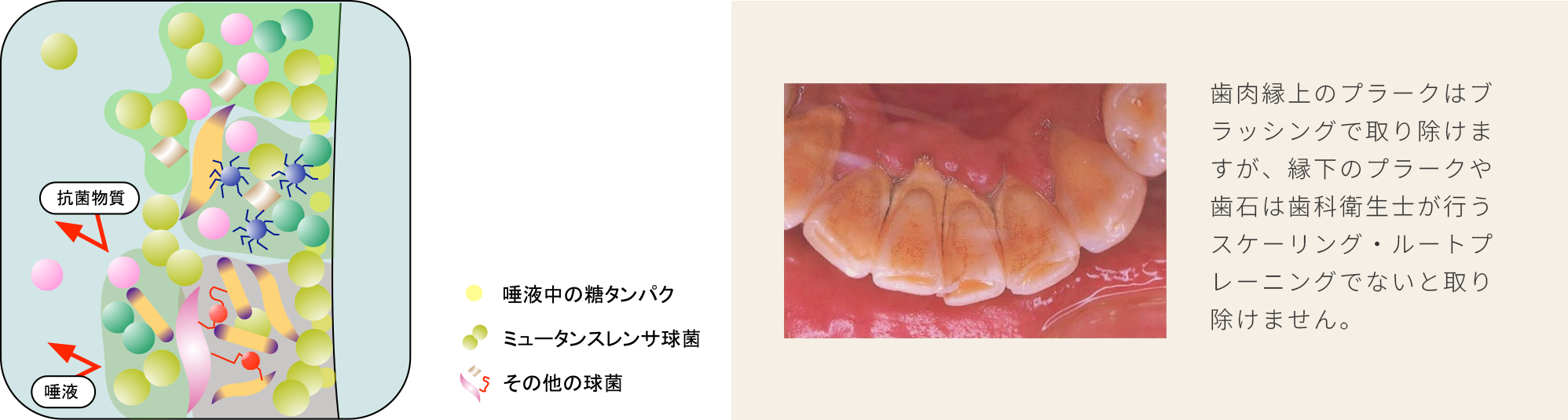

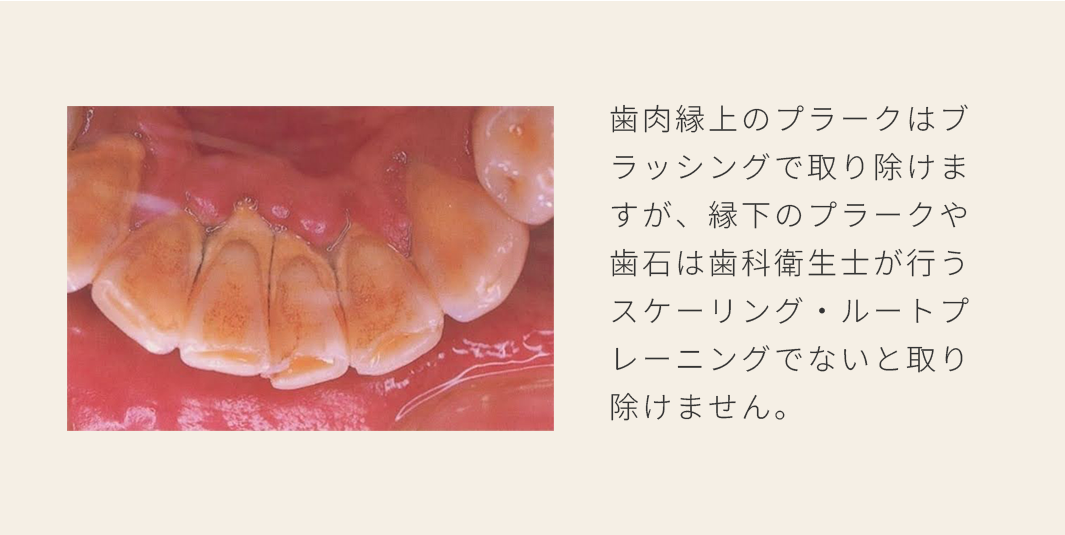

より強固な細菌の巣

(バイオフィルム)を

形成するプラーク

バイオフィルム

プラーク(歯垢)の実態は、細菌の集合体であるバイオフィルムです。これは、抗生物質や唾液に対して、強い抵抗性を持ちます。

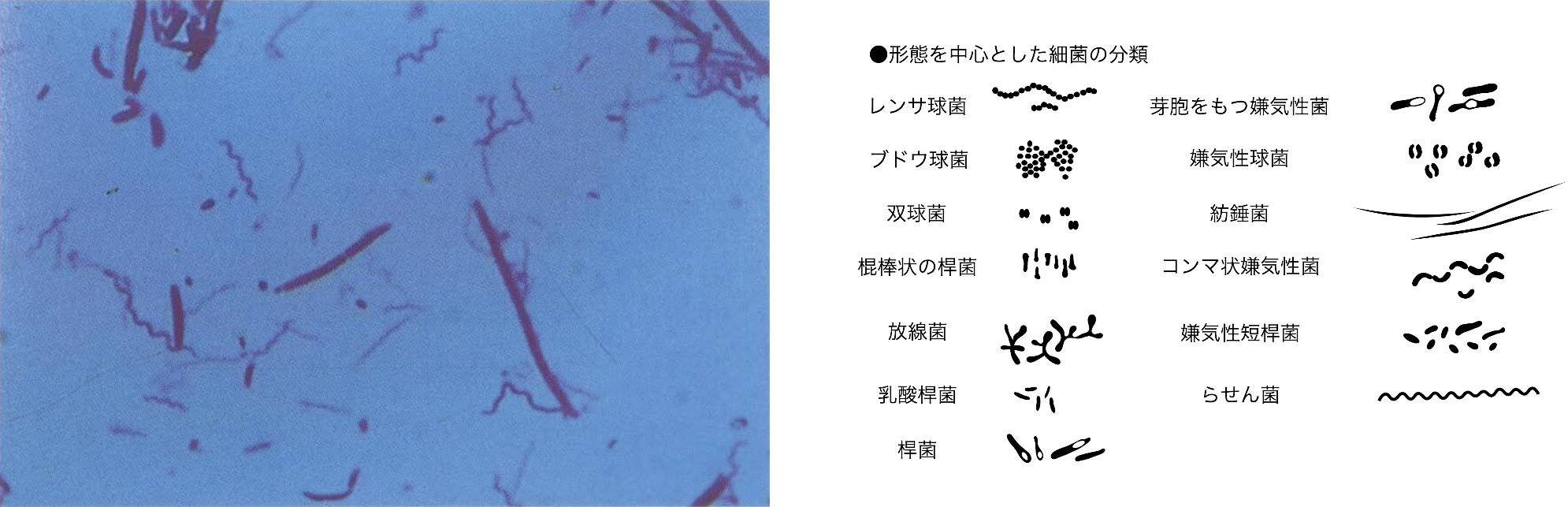

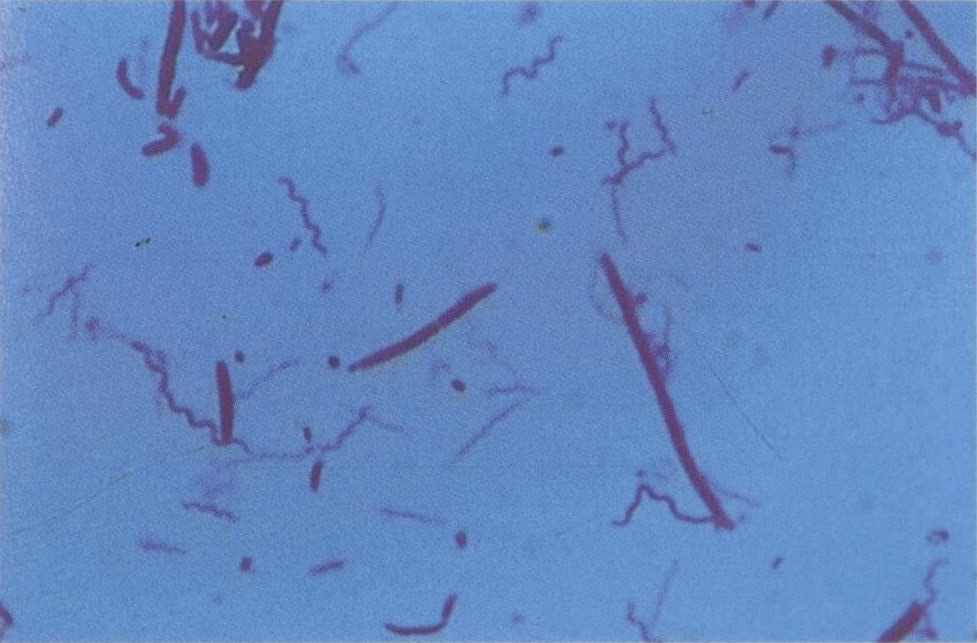

口腔内細菌

歯周ポケット内にはさまざまな大きさの活発に動きまわるらせん状の細菌がたくさん観測されます。

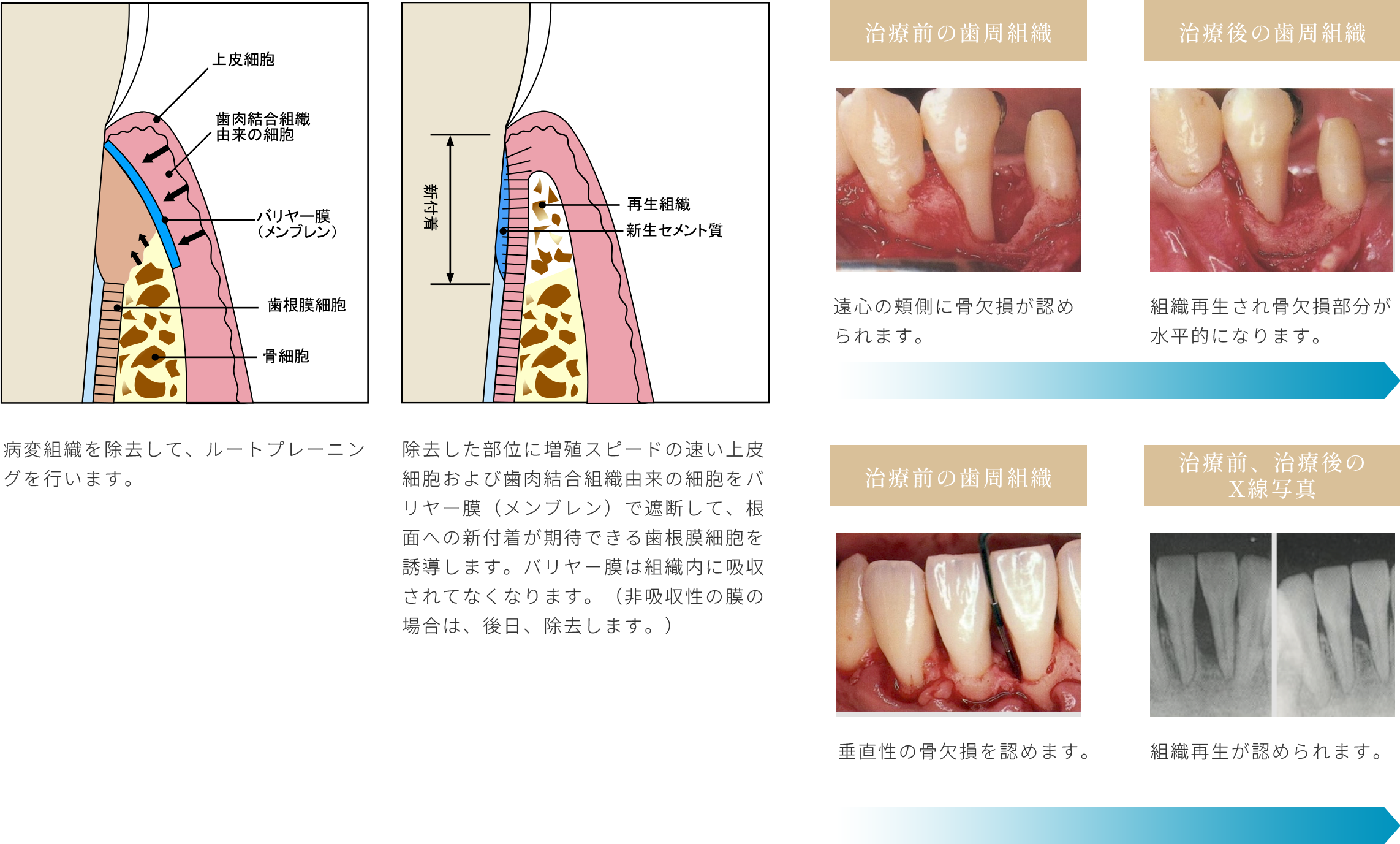

5 歯周病治療の流れ

歯周病は長い年月を経て進行しているため、治療には少し時間がかかり、患者さん自身の磨く自覚により治療が左右します。

歯周治療の期間と流れ

歯周病治療は、1~2週間に1回の通院で3〜4ヶ月を目途としています。

6 自宅でできるセルフケア

歯周治療はブラッシングによるプラークコントロールなくして治癒はありえません。

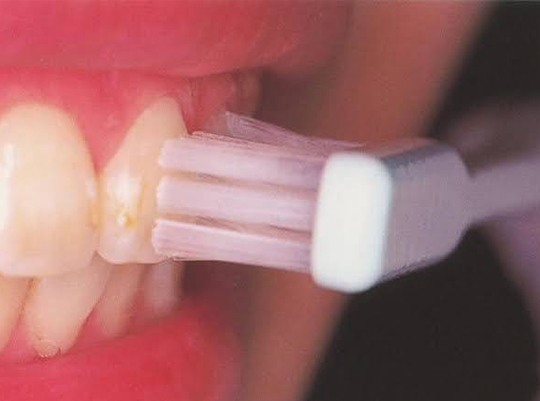

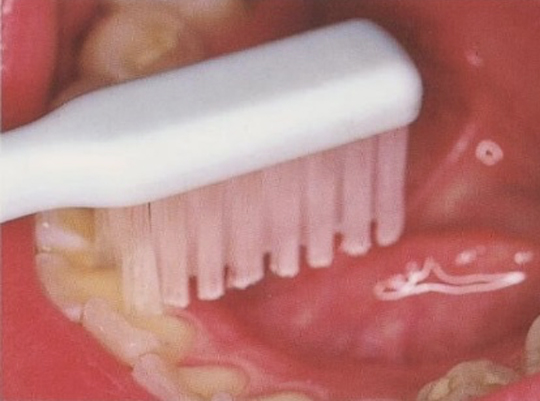

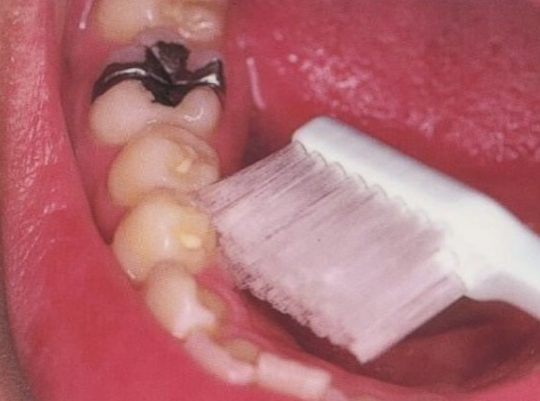

毛先みがき

プラークを確実に除去するには、歯ブラシの毛先を使い分け、歯面に直角に当てて磨くことが大切です。それには、口腔内のすみずみまで無理なく毛先が届き、スムーズに動かすことです。

また、細菌は空気が嫌いなので歯周ポケット内で繁殖します。ブラッシングでポケットに空気を入れることで、細菌が住みにくくなります。

歯ブラシの

ワキを使用

歯ブラシの

カカトを使用

歯ブラシの

ツマ先を使用

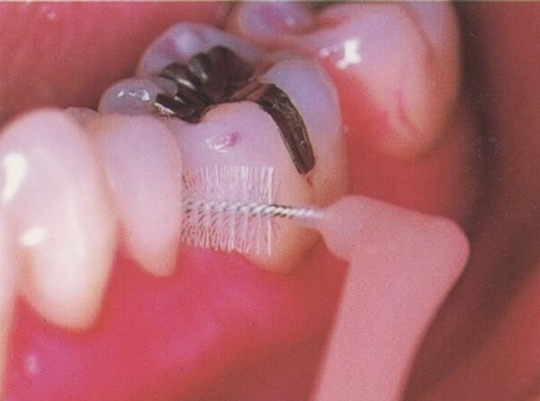

タフトを使用

歯間空隙の広い

場合は歯間ブラシで

ブラッシングで

歯肉の炎症が改善

初診時

プラークコントロールが不十分で、歯肉の発赤・腫脹が見られす。

赤染め時

赤染めをしてみると磨き残しが著名で、隣接面が磨けていません。

1ヶ月後

ブラッシングの効果が出はじめ、歯肉の発赤・腫脹が少なくなってきました。

4ヶ月後

プラークコントロールが上手になり歯肉の炎症が治まりました。

7 歯科医院で行う専門的治療

スケーリングは、歯に付着したプラークや歯石、その他の沈着物などを機器的に除去することです。

ルートプレーニングは、汚染された根面の軟化したセメント質を除去して、硬くなめらかな根面にすることです。

両方の操作で歯肉の炎症はなくなり、歯周組織がさらに破壊されるのを抑制します。

歯肉縁下の

ルートプレーニング

(SRP)

※一般的にSRPは、

数回に分けて行っていきます。

1)キュレットを歯周ポケット内へ挿入。根面に対してキュレットの表面の角度が0°に近いことに注意します。

2)歯周ポケットの底部をキュレットの刃の遠心切縁で確認します。

3)キュレットの向きを、スケーリングのための位置に変えます。

4)歯石を除去するために、刃を根面に沿って動かします。

SRPで歯周組織改善

初診時

歯肉に発赤、腫脹がみられ歯周病が進行しています。

SRP前

プラークコントロールにより、歯肉の発赤、腫脹が引いてきました。

SRP後

スケーリング・ルートプレーニングにより炎症が治まり、口腔内の環境が改善しました。

補綴治療後

歯肉縁下のSRPに入るタイミング

- ブラッシング時に出血しなくなる。

- 歯肉の発赤、腫脹が治まる。

- ブラッシングにより、見ためにも歯肉の状態が改善されてからSRPを行います。

SRP後の知覚過敏について

汚染されたセメント質や象牙質表層部まで除去され、象牙細管が露出するために知覚過敏が起こります。通常は1週間がピークで象牙細管が石灰化して2〜3週間で消えていきます。

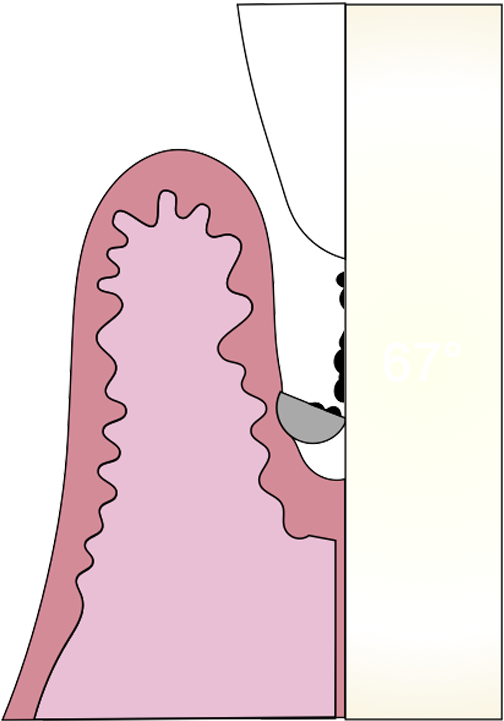

8 病態に応じた

外科的治療

歯周病治療は、ブラッシングとSRPによる十分なプラークコントロールがメインとなります。しかし、根の解剖学的形態が複雑で、完全に歯石やプラークを除去することが困難な場合は、歯周外科が必要になることもあります。

歯周外科のステップ

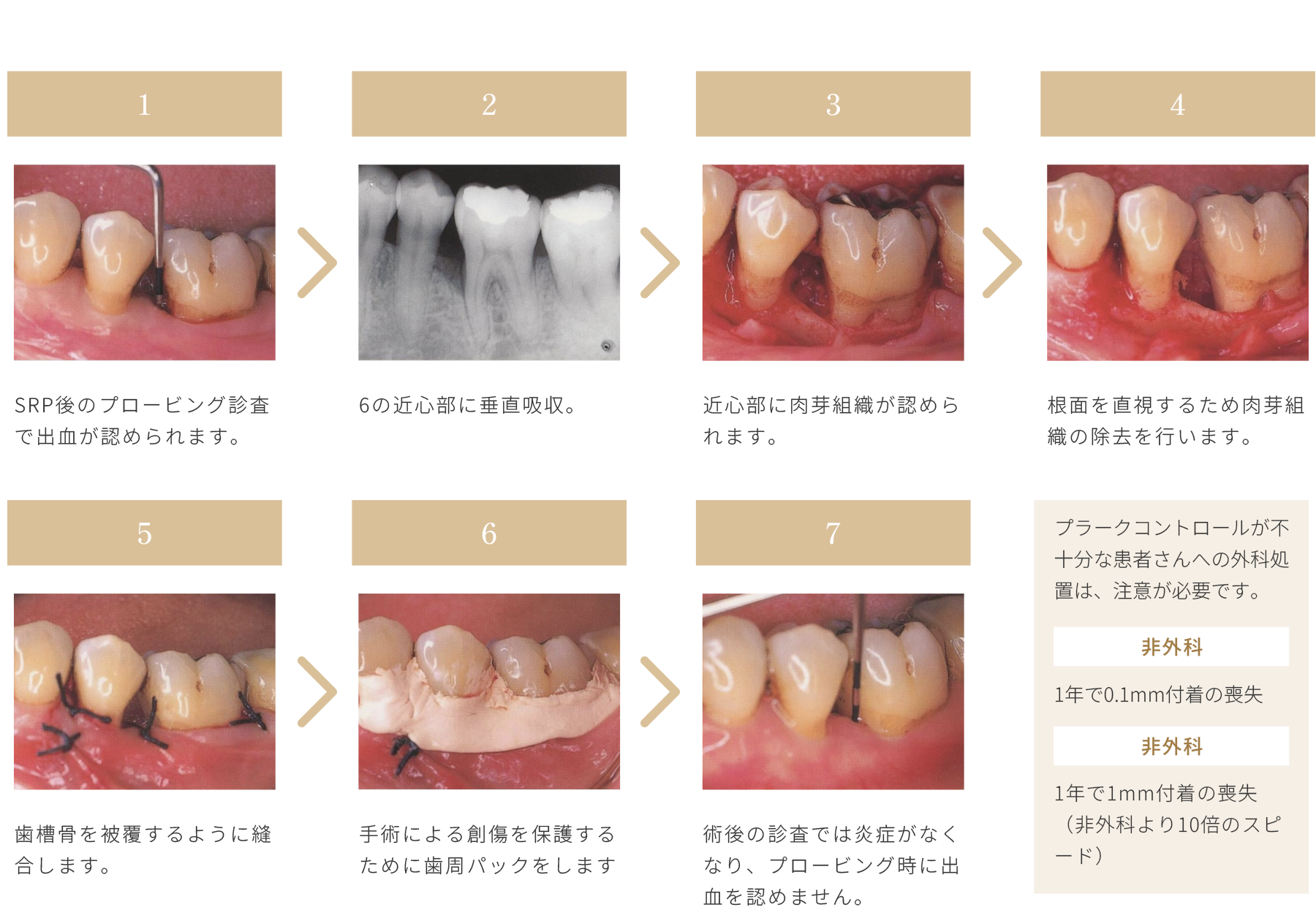

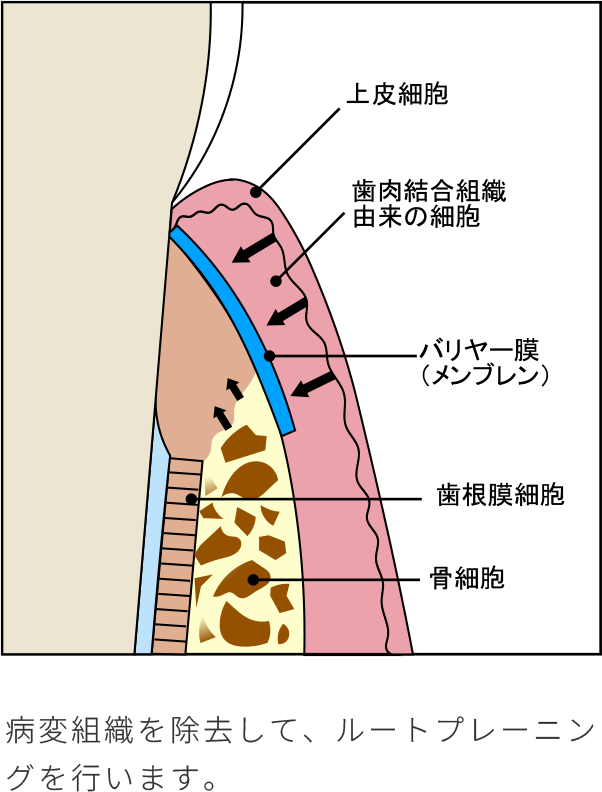

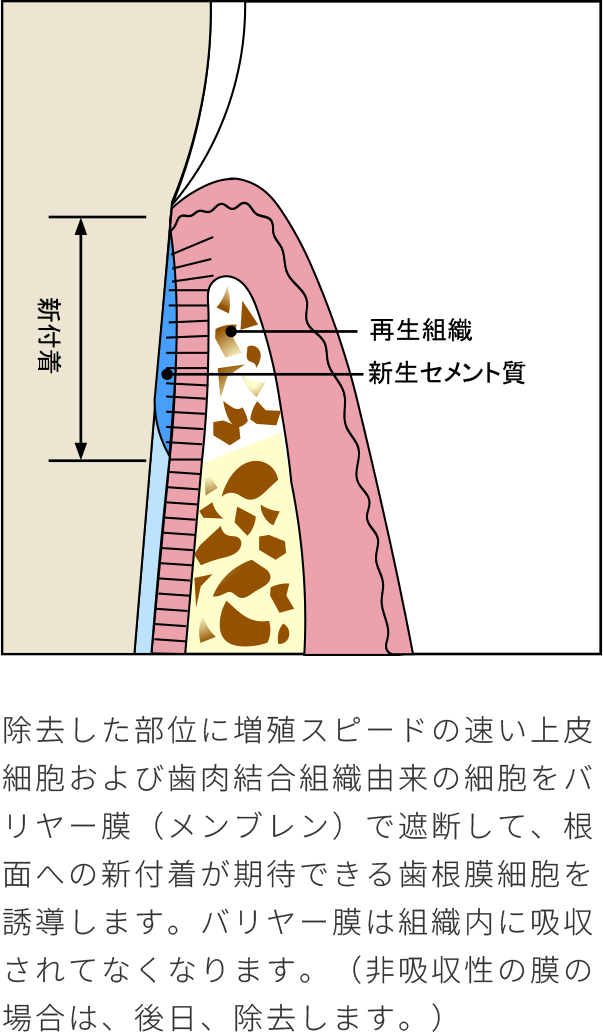

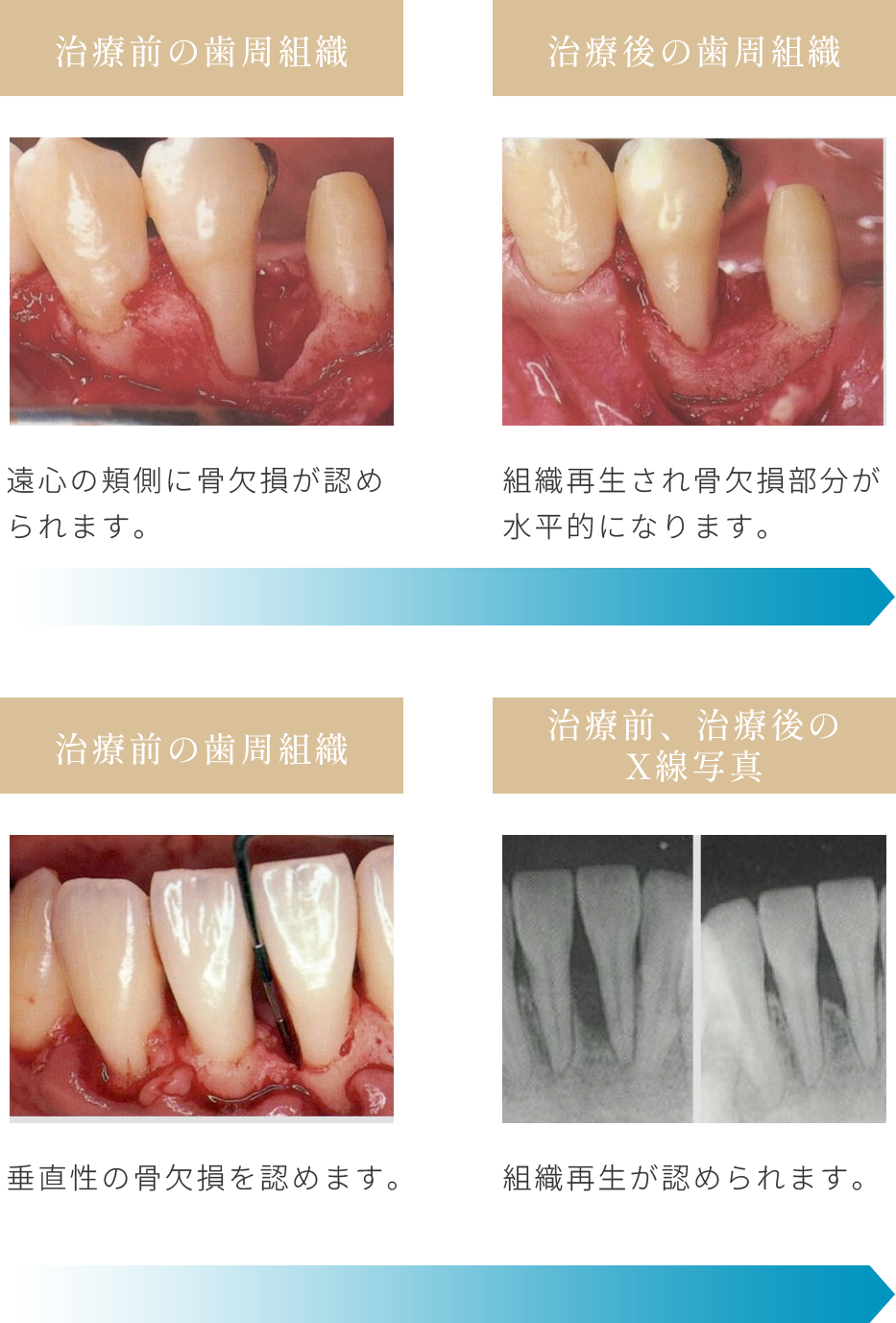

GTR法

(組織再生誘導法)

GTR(Guided Tissue Regeneration)法は、疾患の進行を抑制するだけでなく、喪失した歯周支持組織を再させる術式で、セメント質の新生を伴った結合組織性の付着を目的とした治療法です。

9 健口状態を保つための

メンテナンス

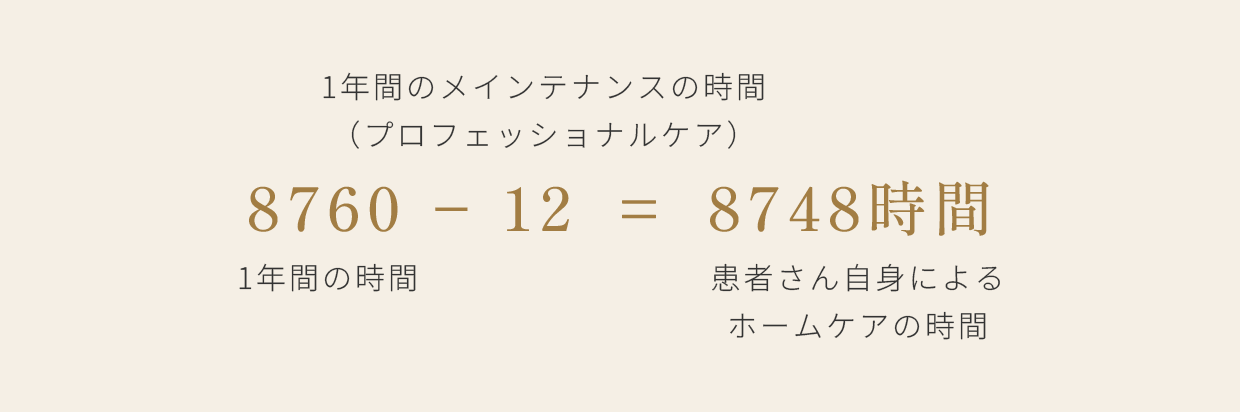

メインテナンスの目的

長期に渡り、患者さんご自身でプラークの無い状態を維持することは不可能です。定期的なメインテナンスにより歯周組織の健康を維持することが大切です。

初診時

プラークコントロール不良で

歯肉の発赤・腫脹を認める。

術後

炎症が治まり歯肉が引き締まる。

10年後

プラークコントロールが良好で

歯周組織が長期的に健康に保たれている。

プラークコントロール抜きの歯周治療はありえませんし、

メインテナンス抜きの歯周治療もありえません。

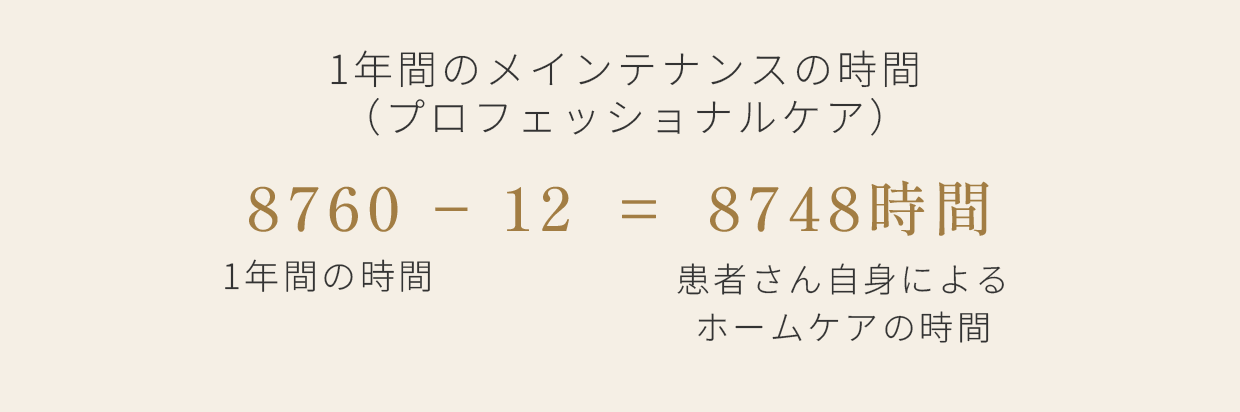

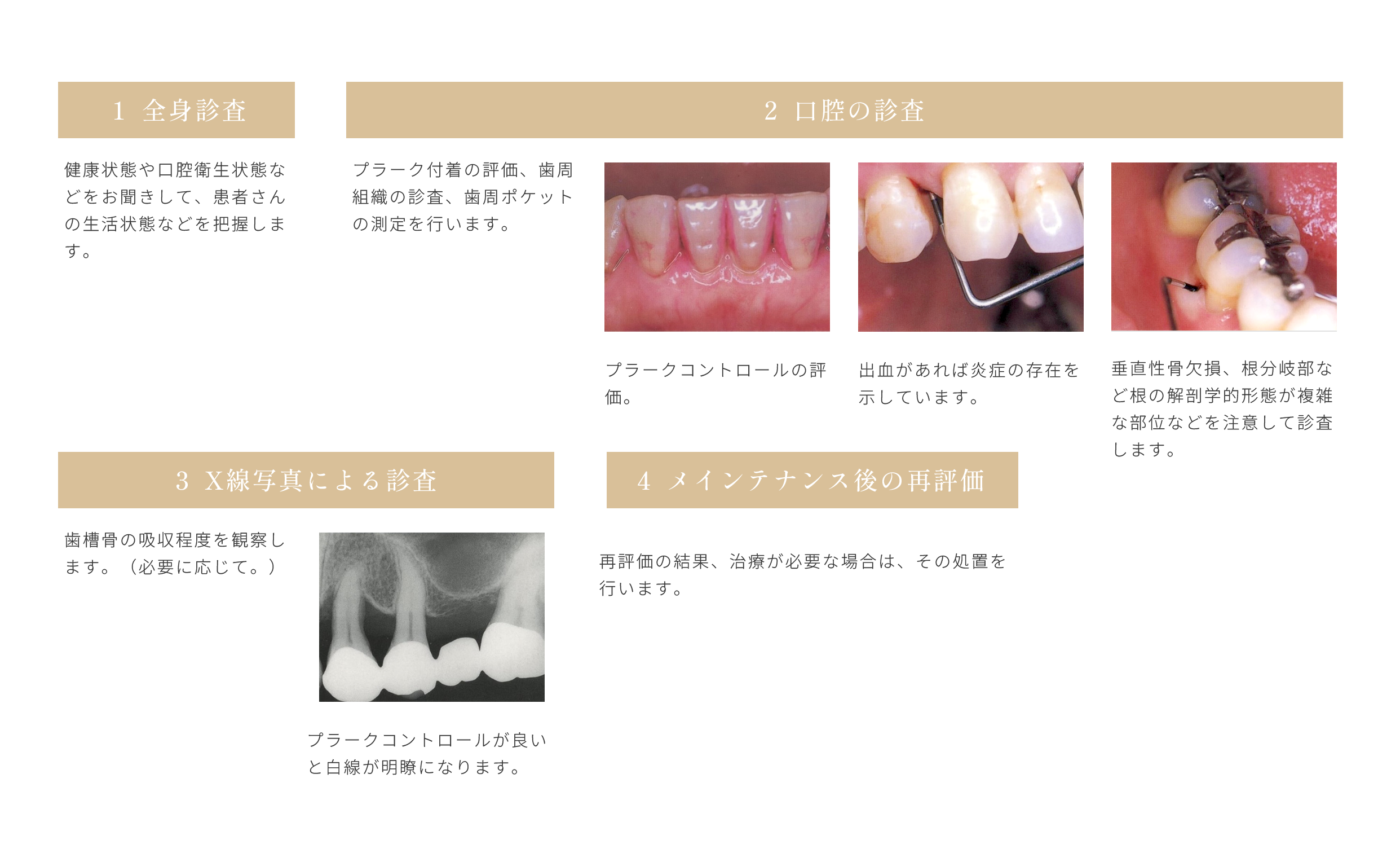

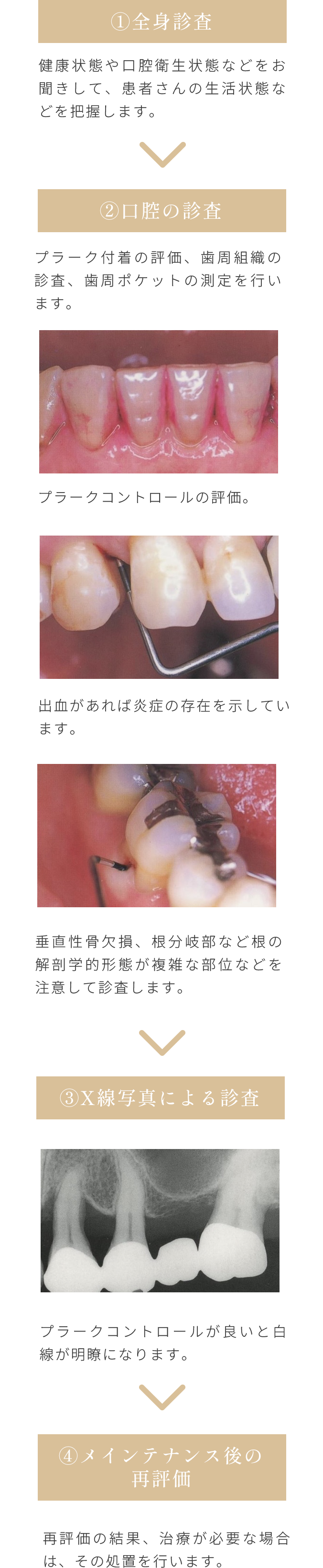

メインテナンの診査と再評価

歯周治療が終了しても、治療後のプラークコントロールが悪ければ再発します。

患者さん自身のホームケアと、

歯科医院での定期的なメンテナンスで、

予防と管理が必要です。

プラークコントロールの状態に合わせて

メインテナンス期間を決定します。

歯周病治療においては、

定期的なメインテナンスと

長期的なプラークコントロールの確立が

最も大切です。